Klimakrise: Krise für wen?

Die Klimakrise betrifft alle – aber nicht alle im gleichen Ausmaß. In einem Vortrag über dekoloniale, und feministische Perspektiven auf die Klimakrise von Syntia Hasenöhrl wird deutlich: Wer die Ursachen, Folgen und Lösungen der Klimakrise verstehen will, muss Machtverhältnisse analysieren. Eine feministische und dekoloniale Perspektive fragt deshalb: Welche Menschheit ist für die Erderwärmung verantwortlich? Welche Stimmen werden gehört? Und wie wirken Kolonialismus und Kapitalismus noch immer in unser Klima- und Gesellschaftssystem hinein?

Wer ist verantwortlich für den Klimawandel?

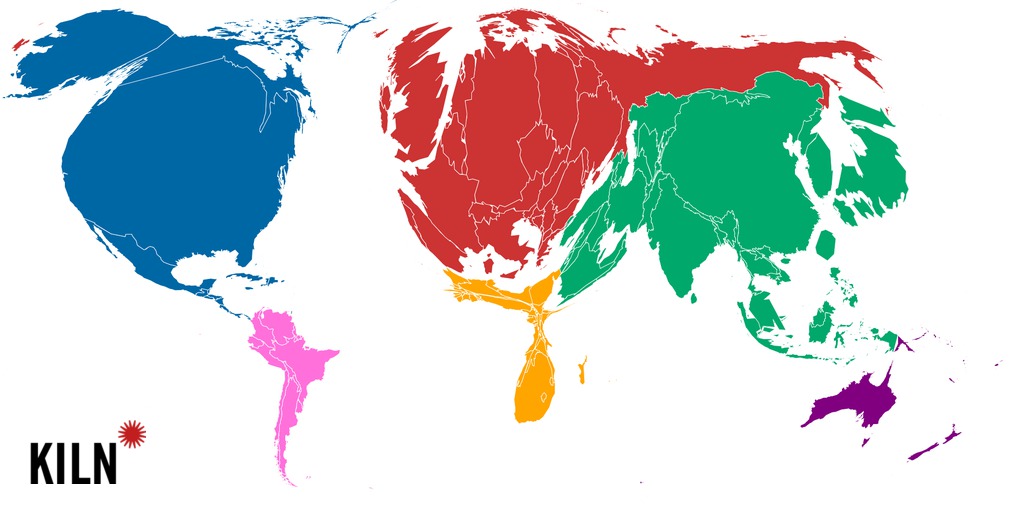

Zwar ist oft von der „Menschheit“ als Verursacherin des Klimawandels die Rede, doch diese globale Abstraktion verschleiere, dass die Verantwortung höchst ungleich verteilt ist, erklärte uns die Poilitikwissenschaftlerin Syntia Hasenöhrl im letzten Vortrag des heurigen WIPOL-Jahrs. Der CO₂-Fußabdruck eines Durchschnittsösterreichers oder einer Durchschnittsösterreicherin liegt bei rund 8 Tonnen pro Jahr – in Bangladesch dagegen bei weniger als 1 Tonne. Und doch wird Bangladesch zu einem der am stärksten vom Meeresspiegelanstieg bedrohten Länder. Schon heute rechnet man dort mit rund einem von sieben Menschen, der künftig als „climate refugee“ gelten könnte.

Auch historisch zeigt sich eine drastische Schieflage: Die USA, Deutschland und andere westliche Industrienationen haben sich in den letzten 150 Jahren einen Großteil des globalen „Kohlenstoffbudgets“ angeeignet. Die Atmosphäre – so lautet eine der provokantesten, aber treffendsten Aussagen – ist kolonialisiert. In diesem Kontext lässt sich der Begriff der „Klimaschuld“ verstehen: Wer hat die planetaren Grenzen überschritten – und wer muss heute unter den Folgen leiden?

Wie lebt Kolonialismus in der Klimakrise weiter?

Kolonialismus bedeutet nicht nur historische Unterdrückung, sondern wirkt in ökonomischen, politischen und epistemischen Strukturen fort. Ein prägnantes Beispiel: Nach dem erfolgreichen Sklavenaufstand in Haiti im Jahr 1804 zwang Frankreich das befreite Land, Entschädigungen an ehemalige Sklavenhalter zu zahlen – insgesamt etwa 150 Millionen Francs. Diese Schuld lähmte die wirtschaftliche Entwicklung Haitis über Jahrzehnte und wurde erst 1947 vollständig getilgt. So entsteht aus historischer Ausbeutung ein Kreislauf aus Abhängigkeit und Ungleichheit, der bis heute in der Klimakrise nachwirkt.

Auch moderne Rohstoffpolitik folgt oft kolonialen Mustern. So plant die EU derzeit eine Wasserstoffpartnerschaft mit Ländern des globalen Südens, etwa in Nordafrika oder Südamerika. Technologisch und klimapolitisch sinnvoll – aber wer profitiert davon wirklich? Werden erneut Ressourcen extrahiert, ohne Rücksicht auf lokale Ökosysteme und Lebensrealitäten? Die Frage lautet also nicht nur: Was wird gemacht? – sondern: Wer entscheidet? Wer gewinnt? Und wer trägt die Kosten?

Wer spricht – und wer wird gehört?

Westlich geprägte Klimapolitik setzt vor allem auf technologische Innovation: CO₂-Speicherung, Elektromobilität, Emissionshandel. Doch was ist mit anderen Formen des Wissens? Indigene Gemeinschaften leben seit Jahrhunderten in symbiotischer Beziehung zur Natur, doch ihre Stimmen werden im globalen Diskurs kaum berücksichtigt. Stattdessen dominiert ein Wissenschaftsverständnis, das vor allem auf Zahlen, Daten und Kontrolle basiert – ein Denken, das aus der Aufklärung hervorging, aber eng verwoben ist mit kolonialer Herrschaft.

Auch unter Aktivistinnen zeigen sich Ungleichheiten: Während Namen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer weltweit bekannt sind, bleiben „People of colour“-Aktivistinnen wie Fania Noël, Gina Cortés oder Vandana Shiva oft unsichtbar. Sichtbarkeit ist keine neutrale Größe – sie ist Teil von Macht. Wer gehört wird, entscheidet mit darüber, welche Lösungen als legitim gelten.

Was bedeutet Klimagerechtigkeit wirklich?

Eine feministische und dekoloniale Perspektive auf die Klimakrise fordert: Nicht nur Emissionen zählen, sondern auch Gerechtigkeit. Es reicht nicht, CO₂-neutral zu werden – wir müssen soziale, historische und politische Ungleichheiten auflösen. Denn die Ursachen der Krise liegen im Streben nach immer mehr: mehr Wachstum, mehr Gewinn, mehr Ressourcen. Diese Logik ist nicht zufällig – sie ist Teil eines Systems, das weiße, westliche Lebensstile zur Norm gemacht hat.

Daher müssen Lösungen dort ansetzen, wo dieses System beginnt: bei unseren Vorstellungen von Fortschritt, Wohlstand und Natur. Aktivistinnen wie Linda Tuhiwai Smith, Ariel Salleh oder Françoise Vergès machen deutlich, dass echte Transformation neue Beziehungen braucht – zu uns selbst, zueinander und zur Natur. Nur so können sozial-ökologische Utopien entstehen, in denen es nicht um Kompensation, sondern um gerechte Teilhabe geht.